| 让古建动起来 | 您所在的位置:网站首页 › 斗拱图片 结构 › 让古建动起来 |

让古建动起来

|

汉墓明器

西晋砖墓 虽然唐代之前没有建筑的遗存,但依然可以从出土文物中还原当时的建筑,可见,斗栱远未发展成熟,所以杜牧的阿房宫赋里的“廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。”只是杜老先生的臆测罢了,实际上是不存在的。

最开始,工匠们只将斗栱做在中间立柱上,后来,转角处的斗拱改变了形态,从而增加了支撑力度,这样做的另外一个收获是为建筑外形提供了更多可能性,建筑的外形和规模也更加丰富。

五台山南禅寺大殿,斗拱仅用于柱头和转角

正定隆兴寺天王殿,外檐同样仅用·柱头斗栱和转角斗栱两种,即不用补间斗栱(或仅为隐刻栱)。转角斗栱中用45度抹角栱两跳,柱头斗栱中不用斜栱。

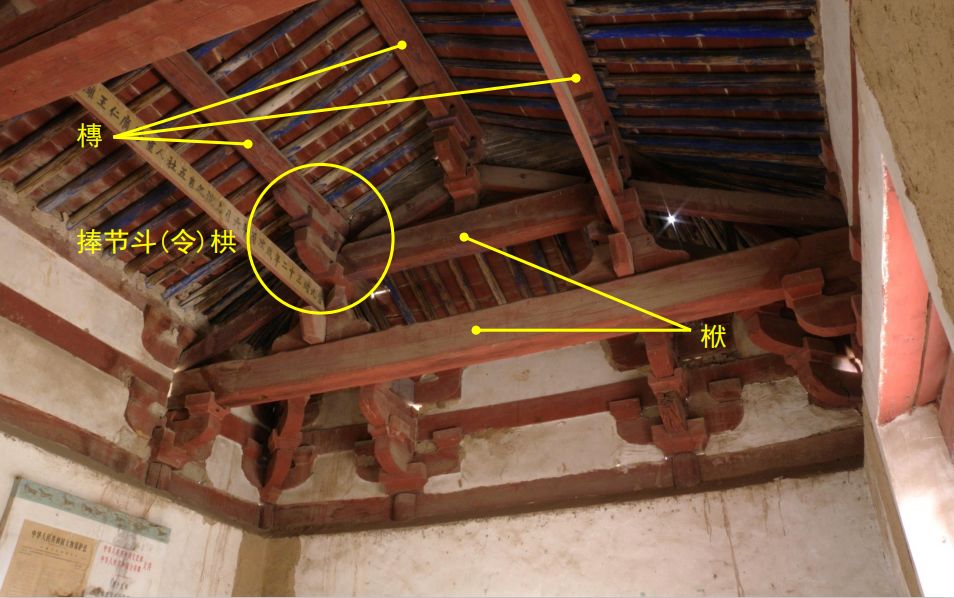

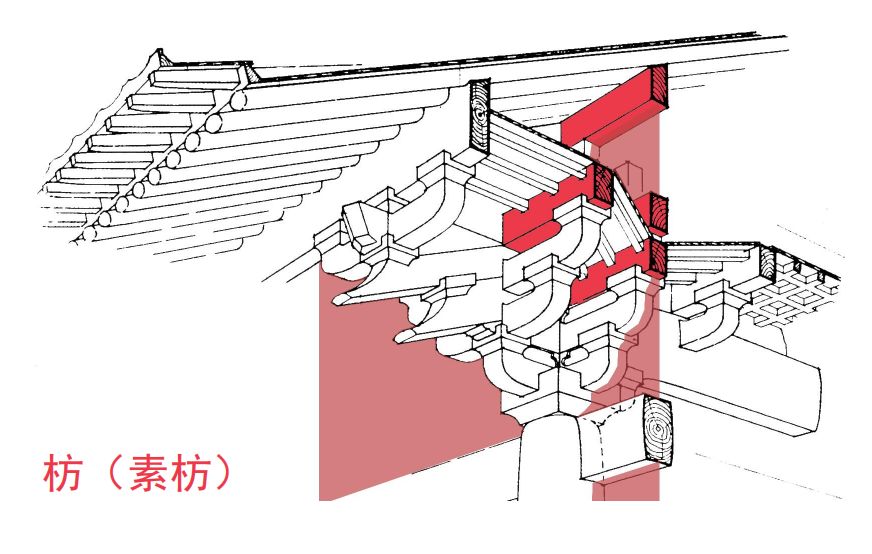

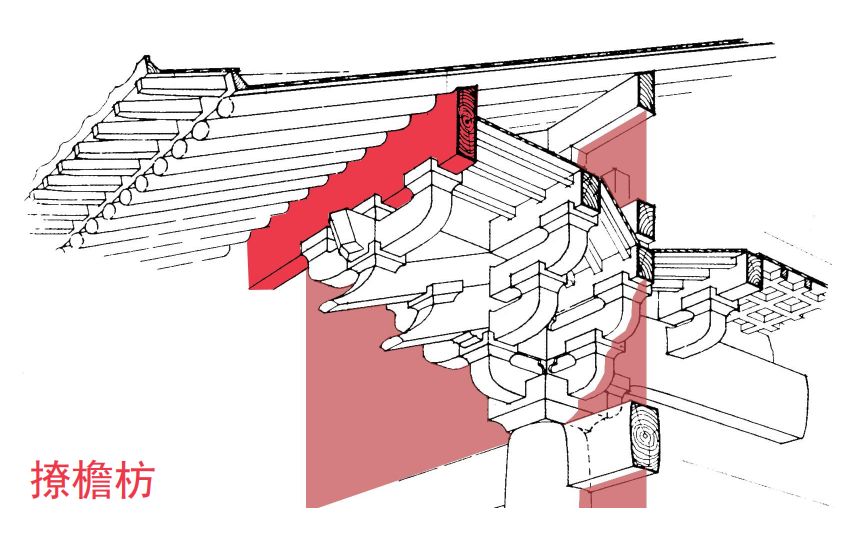

于是,建筑的形式逐渐丰富,根据建筑功能和类型不同,不同形制和规格的建筑有了明确的分化。往往规格越高,开间越大,屋顶形式越华丽。屋顶越来越华丽,对柱子承载能力的要求就越来越高。为了增加柱子的承载力,聪明的木匠发明了“枋”这个部件,从而将两根柱子连接起来,增加了柱子的稳固性,使整个建筑的柱网连成一体。

木匠在柱子上端凿了洞,穿过洞的木板(栱)就可以承载枋这个部件,以此将屋檐向外延申很多。但是,在柱子上凿两个洞,势必减弱柱子的承重能力,这时候,聪明的木匠又想到,为什么不凿只一个斜出的洞,把原来直角的两块板,变成一块板呢?于是,斜出的栱出现了,这又进一步提供了丰富结构形式的可能。

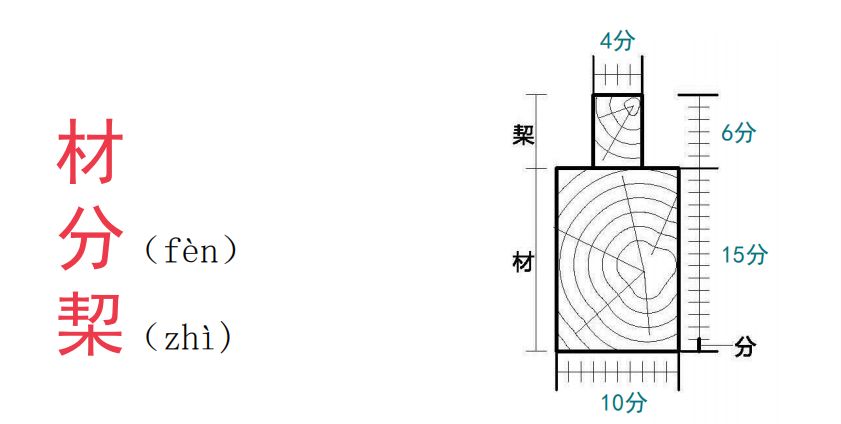

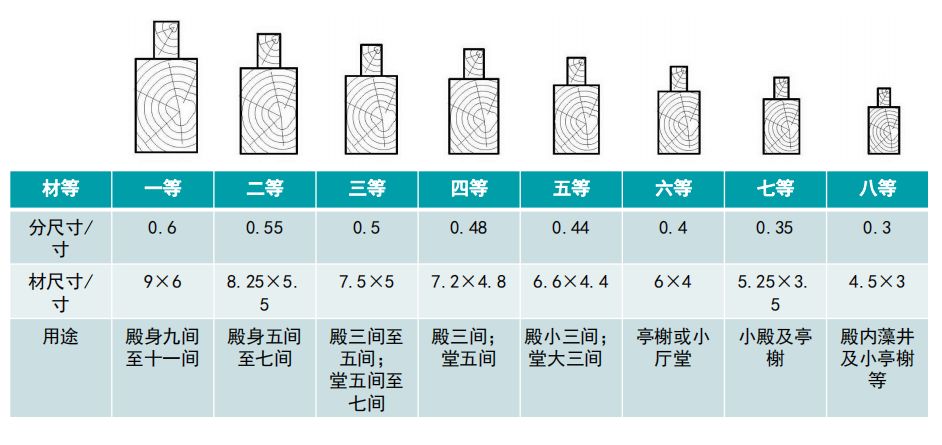

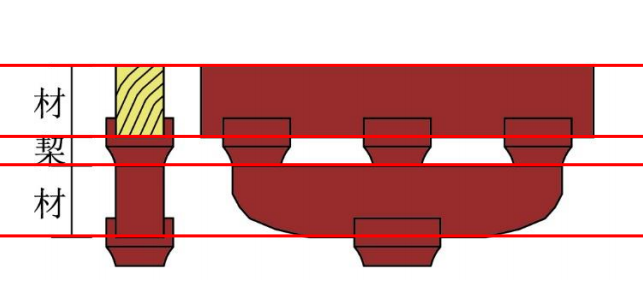

在建筑形制发展的同时,为了计算用材和质量监督,对各种建筑构件的尺寸也作了详细的规定,以便既能保证房屋质量,又能经济实惠,宋代《营造法式》和清代工部《营造则例》就是两部典型的传世作品,两部书中对斗拱的“材分”都作了详细的规定。

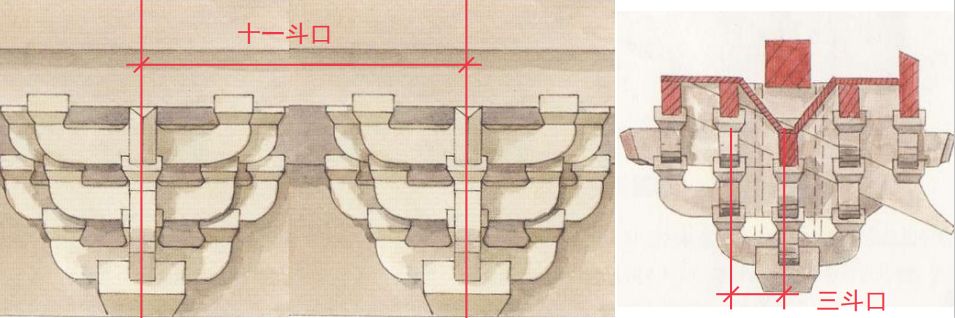

在之前为大家介绍“模数”时曾经提到,清代大式建筑斗拱间距为11斗口,每层出跳长度为3斗口,从而计算出建筑的面宽和进深,等级较低的建筑依次递减。

材分制度也体现在单个斗拱的计算上,如宋代福州华林寺大殿,遵循的就是斗拱的营造规则。

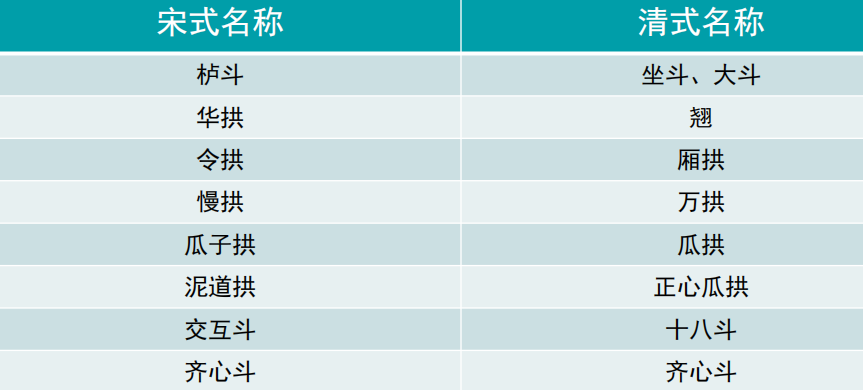

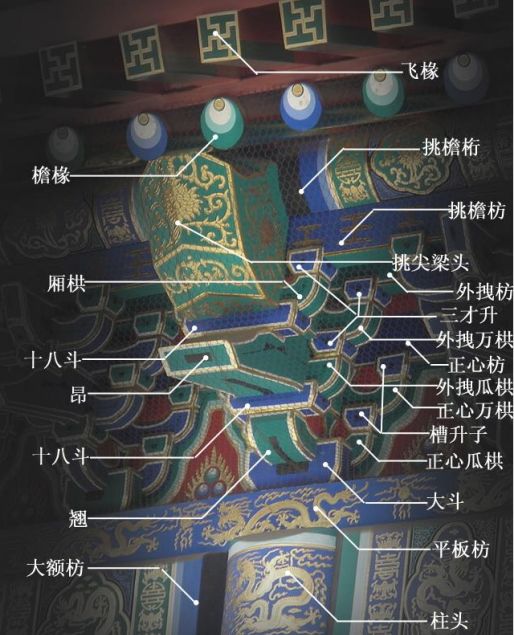

由于斗拱形制的确定,斗拱不同构件的名称也逐渐确定,斗拱和檐枋的关系也越来越复杂,虽然在宋代和清代有不同的叫法,但一些基本的构造则没有变化。

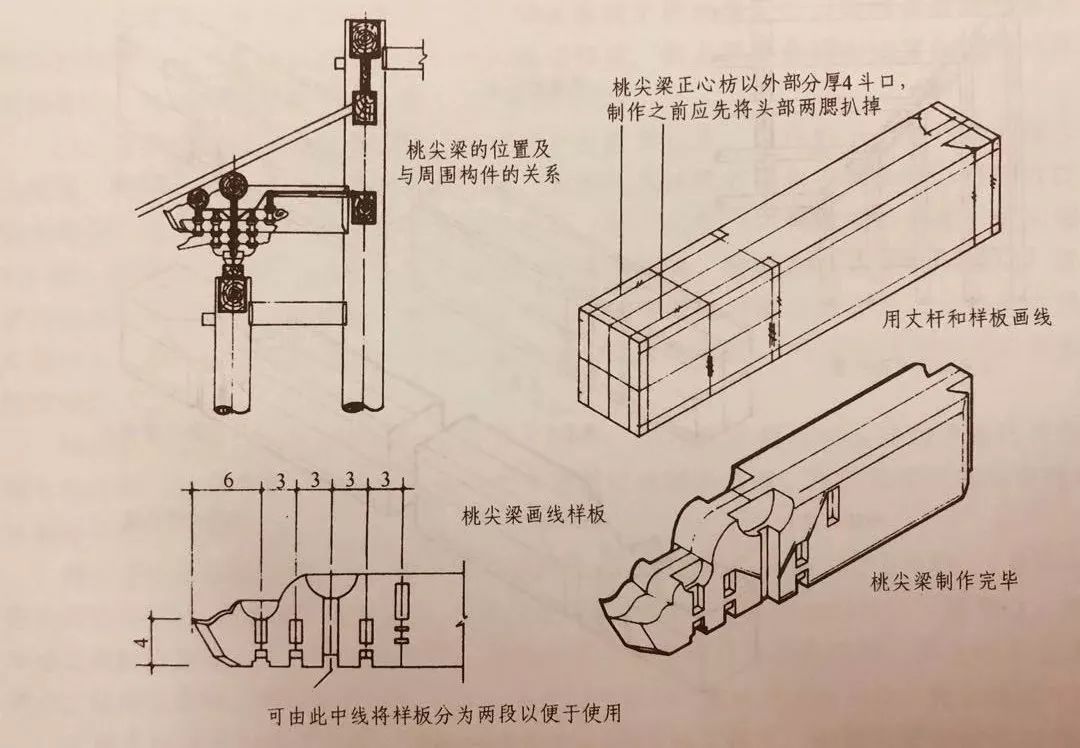

挑尖梁是清代带斗拱的大式建筑中专有的构件,因为常将梁头做成桃形,常叫“桃尖梁”,正心枋以内为梁身,以外为梁头,一般梁身厚6斗口,梁头厚4斗口,两侧多余部分被扒去,称为“扒腮”。

宋代《营造法式》和清代《工程营造则例》是研究和复原古建筑的重要参考资料,但民间也有很多建筑往往因地制宜,发展出了不同于官式建筑的特色,全方位学习古建筑的营造智慧,请关注哲匠之家。 部分素材源自凤凰空间返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】